Nachhaltigkeit & Umweltschutz

Das Wohlergehen unserer Umwelt liegt uns am Herzen. Deshalb verfolgen wir im gesamten Unternehmen diverse Leitlinien, um Energie zu sparen, Müll zu vermeiden, Ressourcen zu schonen und vieles mehr. Außerdem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, sich über entsprechende Produkte aktiv am Umweltschutz zu beteiligen.

Gemeinsam der Klimakrise begegnen - das ist das Ziel der Stadtwerke-Initiative Klimaschutz, die die Stadtwerke Augsburg (swa) zusammen mit mehr als 40 anderen Stadtwerken gegründet haben.

Unsere Ziele:

- Treibhausgase einsparen

- eine generationengerechte und lebenswerte Zukunft schaffen

- voneinander lernen

- innovative Zukunftslösungen entwickeln

Als kommunales Versorgungsunternehmen nehmen wir die Verantwortung ernst, gemeinsam der Klimakrise zu begegnen und unseren Ausstoß an CO2 und verwandten Treibhausgasen maßgeblich zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir eine Dekarbonisierungsstrategie entwickelt.

Gemeinsam der Klimakrise begegnen

Global denken, lokal handeln

Inzwischen ist es unbestreitbar: Der Klimawandel stellt die Menschheit weltweit vor zahlreiche Probleme weitreichenden Ausmaßes. Auch in Bayern sind die Folgen bereits spürbar. Ausgedehnte Hitzeperioden, Starkniederschläge, eine Verschiebung der Vegetationsperioden oder weniger Schnee im Winter sind nur einige Folgen der Erderwärmung in Bayern. Die Temperaturen im Freistaat sind dabei um +1,9 °C im Zeitraum von 1951 bis 2019 angestiegen. Klar ist: Der Trend er Erwärmung wird vorerst nicht abreißen (UBA, 2022: Regionale Klimafolgen in Bayern).

Um den Klimawandel aufzuhalten, müssen wir unseren Ausstoß an CO2 und verwandten Treibhausgasen signifikant reduzieren.

Auch die swa als lokaler Partner in Augsburg nehmen diese Verantwortung ernst.

Unser Klimaziel bis 2040: Den CO2-Fußabdruck um mehr als 80 Prozent verkleinern

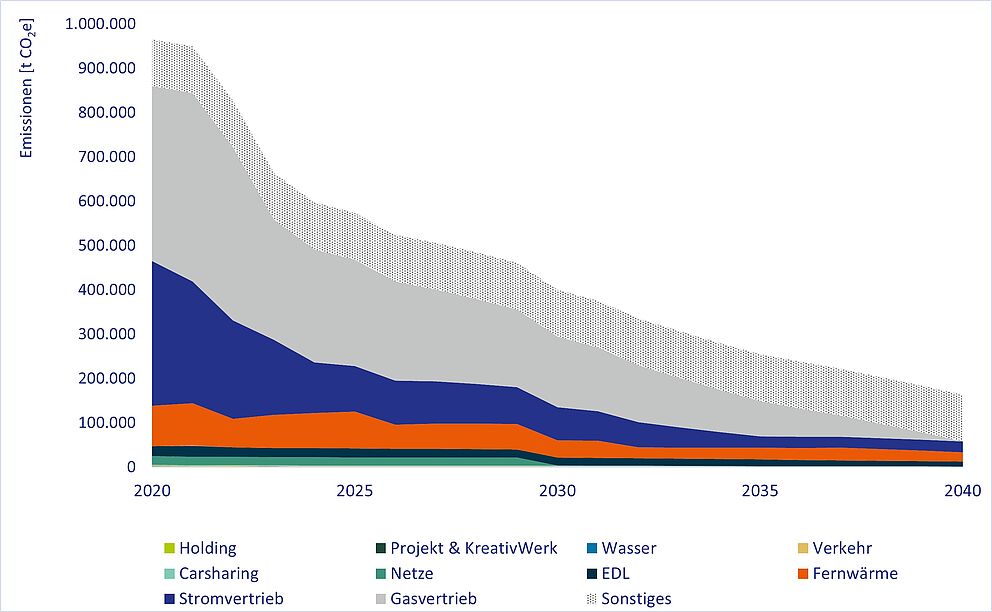

Unser Ziel ist es, unseren CO2-Fußabdruck im Jahr 2040 um mehr als 80 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 zu senken: von fast 1 Million Tonnen CO2e auf insgesamt rund 170.000 Tonnen CO2e pro Jahr.

Bis 2040 möchten wir unseren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu 2020 jährlich um durchschnittlich vier Prozent (insgesamt ca. 800.000t CO2e) reduzieren.

Die Grafik zeigt, wie unsere Emissionen bis 2040 reduziert werden sollen:

Unser Reduktionspfad (Stand November 2024): Dieser wird in Zukunft an die neuen Anforderungen der europäischen Nachhaltigkeitsberichtspflicht (Corporate Sustainability Reporting Directive) angepasst.

Um unserer Verantwortung im kommunalen Klimaschutz gerecht zu werden, haben wir den CO2-Fußabdruck (Treibhausgasbilanz) der swa erfasst.

Dieser dient als Grundlage für die swa Dekarbonisierungsstrategie.

CO2-Fußabdruck: Was ist das eigentlich?

Um unseren Weg, Treibhausgase zu reduzieren, nachvollziehbar zu machen, haben wir unseren CO2-Fußabdruck berechnet. Der CO2-Fußabdruck ist die Treibhausgasbilanz einer Person oder eines Unternehmens. Unsere Treibhausgasbilanz erfasst dabei transparent die von den swa verursachten Emissionen nach einem vorgegebenen Schema, dem Greenhouse Gas Protocol, kurz GHG Protocol, und weist diese Emissionsmenge in sogenannten CO2-Äuqivalenten (CO2e) aus.

CO2-Äquivalente berücksichtigen nicht nur die Wirkung des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid, sondern auch weiterer Treibhausgase wie beispielsweise Methan. So sind Klimawirkungen verschiedener Treibhausgase leichter vergleichbar.

Dabei wird zwischen direkten (Scope 1) und indirekten Emissionen (Scope 2 und 3) unterschieden.

Direkte Emissionen:

- werden durch das Unternehmen selbst verursacht, wie bspw. durch den eigenen Fuhrpark oder eigene Heizungen

Indirekte Emissionen:

- werden im Umfeld des Unternehmens und somit indirekt verursacht

- z.B. Pendelverkehr der Mitarbeitenden zu den Unternehmensstandorten, Abfallentsorgung oder die Nutzung verkaufter Güter durch Kund*innen

Diese Unterscheidung spielt bei Energieversorgern eine entscheidende Rolle, da die Nutzung der verkauften Produkte, wie Strom, Gas und Wärme im Energiesektor einen großen Anteil der Gesamtemissionen ausmacht.

Die Dekarbonisierungsstrategie zeigt den Weg auf, wo Treibhausgasemissionen zielgerecht vermieden und wie zunächst nicht gänzlich vermeidbare Emissionen verringert werden können. Damit verbunden ist die Formulierung konkreter Maßnahmen, um langfristig der Vision der Klimaneutralität näher zu kommen.

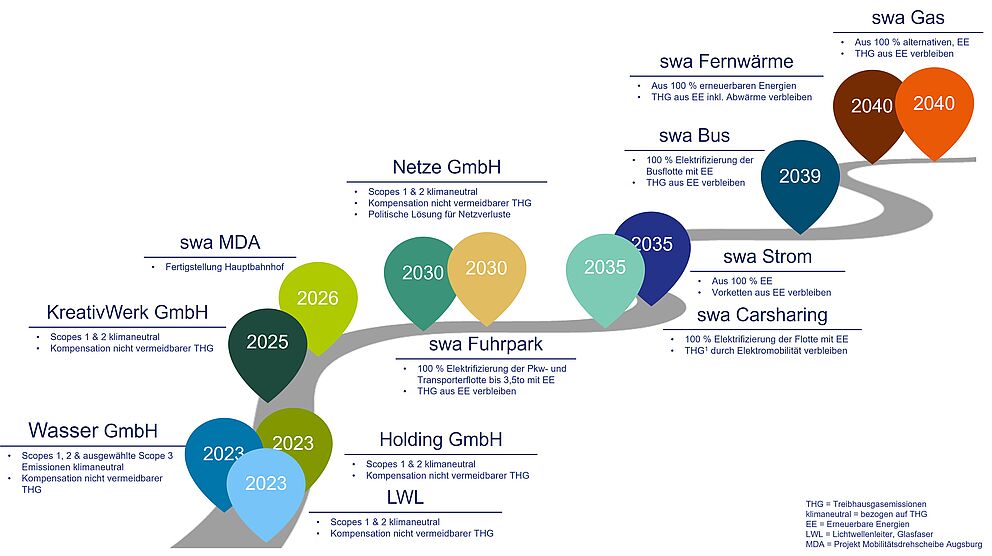

Unser Zielpfad (Stand November 2024):

Maßnahmenübersicht (Auszug)

| 2020 | Erst-Validierung der Energie GmbH und Wasser GmbH nach EMAS |

| 2021 | Umstellung aller swa-eigenen Anlagen auf 100 Prozent Ökostrom |

| 2021 | Neue Produkte: klimaneutrales Trinkwasser (bezogen auf Treibhausgase) und klimaneutrale Hausanschlüsse durch Kompensation (Strom, Gas, Wasser) |

| 2022 | Finalisierung des swa-Fernwämeausbauplans: Fernwärme bekommt Vorrang, Abbau von Doppelberohrung (Erdgas- und Fernwärmeleitungen) |

| 2022 | Start Erstellung kommunaler Energienutzungsplan Wärme mit der Stadt Augsburg unter inhaltlicher Federführung der swa |

| 2022 | Erhöhung Wärmeauskopplung aus der Müllverbrennungsanlage von 30 MW auf 45 MW |

| 2023 | Start Standortsuche für neues Biomasse-Heizkraftwerk und weitere erneuerbare Wärmeerzeugungsanlagen |

| 2023 | Umstellung aller swa-eigenen Gebäude-Heizungsanlagen auf klimakompensiertes Erdgas |

| 2023 | Start Erstellung kommunaler Energienutzungsplan Strom mit der Stadt Augsburg |

| 2025 | Start der Erstellung eines Transformationspfads für die Fernwärme nach BEW (Bundesförderung effizienter Wärmenetze) |

| 2025 | Erst-Validierung der Verkehrs-GmbH und Netze GmbH nach EMAS |

| 2025-2035 | unterschiedliche Maßnahmen zur Transformation der Fernwärme:

|

| Fortlaufend | Umstellung des eigenen Fuhrparks auf E-Mobilität inkl. Carsharing-Fahrzeugen; Zielwert: 100 Prozent Elektrifizierung der Pkw- und Transporterflotte bis 2035 |

| Fortlaufend | Umstellung des Stromvertriebs auf Erneuerbare Energien; Zielwert: 100 Prozent Erneuerbare Energien bis 2030 |

| Fortlaufend | Förderung des Umweltverbundes (ÖPNV, Fahrrad, Fuß) und Sharing MIV (motorisierter Individualverkehr) sowie die Möglichkeit des mobilen Arbeitens zur Reduzierung der Emissionen im Pendlerverhalten; Zielwert: Reduktion um 48 Prozent in 2035 (gegenüber 2020) |

| Fortlaufend | Stärkung und Fokussierung auf fleischfreie Ernährung in der Kantine; Zielwert: mindestens 50 Prozent der verkauften Gerichte sind in 2030 vegan/vegetarisch |

| Fortlaufend | Bau neuer Photovoltaik-Anlagen intern und extern;Zielwert: Alle internen Liegenschaften bis 2030 mit PV-Anlagen ausstatten (wo technisch möglich) |

Unsere Strategie mit ihren Zielen und Maßnahmen wird jährlich von uns geprüft und aktualisiert. Die Ziele für 2023 in den Bereichen Holding GmbH, Wasser GmbH und LWL wurden erreicht.

Entdecken Sie weitere swa Nachhaltigkeitsprojekte:

Die Stadtwerke Augsburg engagieren sich seit über zwei Jahrzehnten aktiv im Umwelt- und Klimaschutz – 2020 erfolgte erstmals die Validierung eines Umweltmanagementsystems nach dem europäischem Standard EMAS (Eco Management and Audit Scheme) für die Energie GmbH und Wasser GmbH. Mit der schrittweisen Einführung von EMAS möchten die Stadtwerke ihr Engagement weiter ausbauen. Damit wird eine fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung angestrebt.

Die Umwelterklärung der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH und der Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH liefert einen Überblick über unser Umweltmanagementsystem, unser Umweltengagement und unsere EMAS-validierten Standorte. Neben den Umweltaspekten, Zielen und Maßnahmen, werden wesentliche umweltrelevante Verbräuche dargestellt. Die Umwelterklärung wird jährlich von zugelassenen Umweltgutachtern geprüft und validiert.

Sie können die aktuelle Ausgabe der Umwelterklärung hier herunterladen.

Die Ausgaben der letzten Jahren finden Sie hier.

Aktiver Umweltschutz spielt in unserem Unternehmen eine wichtige Rolle. Dies spiegelt sich in unseren Leitlinien wider, die wir über unser Umweltprogramm, regelmäßige Kontrollen und eine betriebliche Umweltschutzorganisation täglich in die Tat umsetzen.

Leitlinien der Stadtwerke Augsburg für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitsschutz

Mit der Verabschiedung von Unternehmensleitlinien für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitsschutz durch die Geschäftsführung sind die Grundlagen unserer Aktivitäten in diesen Bereichen verbindlich festgelegt. Die Unternehmensleitung verpflichtet sich, darauf hin zu arbeiten, dass diese Leitlinien in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens verstanden und verwirklicht werden.

Wir leisten einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung in unserer Region

Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in unserer Region zählt für uns als zu den zentralen Unternehmensaufgaben. Wir forcieren, die Reduzierung der Umweltbelastungen durch z.B. Energieverbrauch, Emissionen, Lärm und Flächenverbrauch bei der Versorgung unserer Kund*innen mit Energie-, Trinkwasser- und Mobilitätsangeboten sowie in internen Abläufen soweit als möglich. Im Mobilitätsbereich sehen wir uns über dies hinaus insbesondere verpflichtet, Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen, um damit eine Alternative zum Individualverkehr zu bieten und die Kosten für die Gemeinschaft zu begrenzen.

Wir setzen auf innovative Technologien und vermeiden Emissionen

In unserem Handeln nehmen Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert ein. Wir setzen deshalb auf innovative Technologien und eine enge Zusammenarbeit mit Vertreter*innen von Hochschulen und Universitäten sowie unterschiedlicher Unternehmen. Darüber hinaus streben wir an, den Anteil erneuerbarer Energieträger zu steigern und unsere Treibhausgasemissionen bis 2040 um 64 Prozent zu senken (entspricht 620.000 t CO2e (Scope 1-3) Bezugsjahr 2020).

Wir sorgen für die Sicherheit unserer Kund*innen und unserer Mitarbeitenden

Die sichere Versorgung unserer Kund*innen, der störungsfreie und sichere Betrieb unserer Anlagen, die Sicherheit unserer Fahrgäste sowie die sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitsplätze unserer Mitarbeitenden haben in unserem Planen und Handeln oberste Priorität.

Wir verpflichten unsere Mitarbeitenden zu umwelt- und sicherheitsgerechtem Handeln

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitsschutz sind untrennbare Bestandteile der Unternehmensführung in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Die Führungskräfte und alle Mitarbeitenden werden gemäß ihren Aufgaben für den Umweltschutz motiviert und informiert. Sie sind der Nachhaltigkeit, dem Umwelt- und Arbeitsschutz in ihrem Handeln verpflichtet.

Wir pflegen einen offenen Dialog

Mit all unseren Anspruchsgruppen, vorrangig unseren Kund*innen, unseren Geschäftspartner*innen und der Öffentlichkeit, pflegen wir eine transparente und ehrliche Kommunikation.

Wir verpflichten uns zur fortlaufenden Verbesserung

Vorbeugender Umwelt-, und Arbeitsschutz ist für uns eine besondere Verpflichtung. Die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben und behördlichen Auflagen betrachten wir deshalb als Mindeststandards. Die Unternehmensleitung verpflichtet sich, wo es technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, die betriebliche Umweltleistung auch über diese Regelungen hinaus zu verbessern. Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung unserer Leistung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitsschutz leiten wir aus der innerbetrieblichen Kontrolle und Überwachung, aus Anregungen unserer Kund*innen und Mitarbeitenden sowie dem aktiven Wissensaustausch mit unterschiedlichen Gremien und Arbeitskreisen sowie Vertreter*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft ab.

Umweltprogramm

Im swa Umweltprogramm sind geplante Vorhaben und in letzter Zeit bereits umgesetzte Projekte mit positiven Umweltauswirkungen des Stadtwerke Augsburg Konzerns dargestellt. Das Umweltprogramm enthält Aktivitäten, die unsere Produkte und Dienstleistungen betreffen und Maßnahmen zum betrieblichen Umweltschutz. Wir dokumentieren damit die herausragende Bedeutung des Umweltschutzes bei den Stadtwerken Augsburg. Mit Projekten wie

- dem massiven Ausbau des ÖPNV in Augsburg

- der Erweiterung des Mobilitätsangebots um Carsharing, Ridesharing und Fahrradverleih

- dem Betrieb unserer Bus- und Fuhrparkflotte mit 100 Prozent Biogas

- 100 Prozent Ökostrom in der Grundversorgung und dem hohen Anteil von 70 Prozent erneuerbarer Energien beim Stadtwerke Strommix (Standardprodukte)

- der CO2-neutralen Produktlinie Regenio Strom und Trinkwasser

- den umfangreichen Maßnahmen für Natur- und Landschaftsschutz in unserem Trinkwasserschutzgebiet

- der Einführung eines Umweltmanagementsystems und zahlreichen weiteren Maßnahmen im betrieblichen Umweltschutz

leisten wir auf lokaler Ebene einen bedeutenden Beitrag zur CO2-Minderung und Reduzierung der Schadstoffemissionen und praktizieren damit Klima- und Gesundheitsschutz vor Ort. Da wir Umweltschutz nicht als einmalige Aktion, sondern als kontinuierlichen Prozess verstehen, werden wir nicht nur die Umsetzung der Aufgaben, die wir uns im Umweltprogramm gestellt haben, verfolgen, sondern dieses Programm auch fortschreiben und in die aktuellen Unternehmensentwicklungen einbeziehen.

Umweltpakt Bayern

Seit 2002 sind die swa Mitglied im Umweltpakt Bayern und damit der Bayerischen Staatsregierung gegenüber verpflichtet, freiwillig und eigenverantwortlich verstärkten Umweltschutz zu verwirklichen. Als kommunales Versorgungsunternehmen forcieren die swa vor allem die im Umweltpakt genannten Ziele wie Verminderung der CO2-Emissionen, Ressourcenschonung und Weiterentwicklung von umweltverträglicher Mobilität im Stadtgebiet.

ÖKOPROFIT

Seit 2003 werden die swa jährlich für die Teilnahme am "Ökologischen Projekt für integrierte Umwelttechnik" (ÖKOPROFIT) ausgezeichnet. Das Projekt wurde vom Umweltamt der Stadt Augsburg (Abteilung Klimaschutz) im Jahr 2002 initiiert mit dem Ziel, "Geld zu sparen und gleichzeitig die Umwelt zu entlasten". Die Bilanz des Projektes ÖKOPROFIT bescheinigt erhebliche Einsparungen von Energie und Wasser sowie von Kohlendioxid und Abfällen.

Initiative Energieeffizienz-Netzwerke

Seit 2016 nehmen die swa an der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke der Bundesregierung teil. Durch den Austausch mit anderen Unternehmen und Experten im Energieeffizienz-Netzwerk, können wir stets neue Maßnahmen zur Steigerung unserer Energieeffizienz ableiten und verfolgen unsere Einsparziele aktiv nach.

Der TÜV NORD bescheinigt mit diesem Siegel, dass wir für das von uns angebotene klimaneutrale Gas die Anforderungen des TÜV NORD Climate Change Standards TN-CC 020 innerhalb der gewählten Systemgrenzen erfüllt.

Ein Gemeinschaftsprokjekt der Stadt und Stadtwerke Augsburg (siehe auch die Seiten der Stadt Augsburg zu diesem Thema).

Der Klimawandel, die Endlichkeit fossiler Energieträger und die steigenden Energiekosten erfordern insgesamt eine grundlegende Veränderung im Umgang mit Energie. Bisher wurden oft unabhängige Einzelmaßnahmen ohne eine übergeordnete Gesamtkoordination umgesetzt. Dies führt dazu, dass Energiepotenziale nicht effizient genutzt werden. So sind beispielsweise gemeinschaftliche Versorgungskonzepte in vielen Fällen sinnvoller als die Investition einzelner Hausbesitzer in neue Heizungsanlagen. Dafür müssen jedoch rechtzeitig konkrete Rahmenplanungen vorliegen. Die Möglichkeiten hinsichtlich Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und einer Umstellung auf regenerative Energieträger können auf Basis eines Energienutzungsplans besser aufeinander abgestimmt werden.

Ein Energienutzungsplan ist ein informelles Planungsinstrument für Städte und Gemeinden zum Thema Energie. Vergleichbar dem Grundgedanken der raumbezogenen Umweltplanung zeigt der Plan ganzheitliche energetische Konzepte und Planungsziele auf. Basis des Planes ist die Analyse des Ist-Zustands mit einem groben Ausblick auf zu erwartende Entwicklungen.

Mit dem Energienutzungsplan für das Stadtgebiet Augsburg erhalten die Augsburger Bürgerinnen und Bürger Informationen darüber, wie sich die Energiesituation im Stadtgebiet Augsburg darstellt und zukünftig darstellen könnte. Derzeit stehen vier Pläne für die Öffentlichkeit zur Verfügung (aus Datenschutzgründen ohne Zoomoption). Zu beachten ist, dass die Idee eines Energienutzungsplanes für die Stadt Augsburg noch am Anfang steht. Vorhandene Datenlücken sind noch zu schließen. Darüber hinaus muss das Energieausbaukonzept weiterentwickelt und vertieft werden.

Plan 1 : Wärmebedarf Ist

Der Plan stellt den Wärmebedarf (Heizung + Warmwasser) in MWh pro Jahr dar. Gebäude mit hohem Wärmebedarf sind mit größeren Punkten dargestellt als solche mit niedrigerem Bedarf. Die zugrundeliegenden Daten wurden folgendermaßen gewonnen:

Im Rahmen einer Diplomarbeit aus dem Fachbereich Geografie der Universität Augsburg wurde für einen Großteil der Augsburger Gebäude eine Datenbank erstellt, die Auskünfte über beheizte Gebäudeflächen und Gebäudealter gibt. Das Gebäudealter wurde entsprechend der Erstellungsjahre des Wasserhausanschlusses festgelegt. Anschließend erfolgte im Rahmen einer Dissertation aus dem Jahre 2009 im Fachbereich Physik eine Gebäudetypisierung mit der Zuordnung spezifischer Wärmebedarfe in Abhängigkeit von Größe und Alter der einzelnen Gebäude. Daraus ergab sich der Raumwärmebedarf.

Der Warmwasserbedarf wurde aus spezifischen Verbrauchswerten und der Anzahl der Bewohner der einzelnen Gebäude ermittelt. Wärmebedarfe für Prozessanwendungen in Industrie und Gewerbe liegen nicht vor. Die Heizwärmebedarfe wurden ausschließlich auf der Grundlage des physikalischen Zustandes der Gebäude ermittelt. Die ausgegebenen Wärmeverbräuche sind deshalb unabhängig vom Nutzerverhalten.

Sanierungen allgemein und Neubauten seit 2009 sind nicht berücksichtigt. Dies soll allerdings in einer weiteren Fortschreibung des Planes geschehen.

Plan 2: Erzeugsplan Ist

Es werden im Stadtgebiet Augsburg vorhandene Erzeugungsanlagen dargestellt. Die Größe der Punkte spiegelt die Leistung der jeweiligen Anlage wieder. Es wird die installierte Leistung dargestellt, nicht die jährlich produzierte Energie (PV Anlagen produzieren im Bundesdurchschnitt pro kW installierter Leistung 970 kWh Strom, Wasserkraft im Schnitt 4000 kWh pro installierter kW). Wärmepumpen sind ohne Leistungsangaben angegeben, da für sie keine Leistungswerte ermittelbar waren.

Zu den einzelnen Erzeugungsarten:

Wasserkraft:

Leistung: 26.589 kW

Quellen: Veröffentlichungspflicht der Netzbetreiber; LEW Verteilnetze GmbH, Stadtwerke Augsburg Netze GmbH

Photovoltaik:

Leistung: 19.151 kWpeak

Quellen: Veröffentlichungspflicht der Netzbetreiber; LEW Verteilnetze GmbH, Stadtwerke Augsburg Netze GmbH

BHKWs:

Leistung: 69.250 kW (davon: 30 MW Gasturbine swa, 25 MW Heizkraftwerk swa, 10 MW AVA)

Quellen: Stadtwerke Augsburg Netze, Anlagen der Stadtwerke Augsburg und der Stadt Augsburg (Klärwerk, Deponie)

Biomasse:

Leistung: 5.000 kW

Quelle: Biomasse HKW der Stadtwerke Augsburg

Wärmepumpen:

Quelle: Umweltamt der Stadt Augsburg

Plan 3: Erzeugungspotential

Es werden die Energieerzeugungspotentiale dargestellt. Bei den Wasserkraft-Erzeugungsanlagen spiegelt die Größe der Punkte die Leistung der jeweiligen Anlage wider. Die Punkte auf der Karte stellen die potentielle theoretische Leistung einer Anlage dar, nicht die dadurch erzeugbare Energie (PV Anlagen produzieren im Bundesdurchschnitt pro kW installierter Leistung 970 kWh Strom, Wasserkraft im Schnitt 4000 kWh pro installierter kW).

Zu den einzelnen Erzeugungsarten:

Wasserkraft:

Leistung: 3.555 kW (davon: 3 MW neues Kraftwerk am Hochablass)

Quellen: Erhebung des Tiefbauamtes der Stadt Augsburg; Stadtwerke Augsburg

Erläuterung: Die Erhebung des Tiefbauamtes gibt Auskunft über Sohlschwellen (starke Gefälle im Flusslauf) der Augsburger Stadtbäche an denen theoretisch neue Wasserkraftanlagen gebaut werden könnten. Die theoretische Leistung wurde aufgrund der geschätzten Durchflussmenge und der ebenfalls geschätzten Höhe der Sohlschwelle ermittelt:

P = Q * h * g; P = theo. Leistung, Q = Durchflussmenge, h = Fallhöhe, g = Erdbeschleunigung

Zusätzlich ist das Wasserkraftwerk am Hochablass eingezeichnet, welches im Oktober 2013 in Betrieb geht.

PV Potential:

Leistung: 362.611 kWpeak

Quelle: Solarkataster der Stadt Augsburg

Erläuterung: Grundlage der Daten ist eine Lasermessung aus den Jahren 2003 bis 2007. Die erhobenen Daten berücksichtigen die Dachneigung und Ausrichtung so wie die Dachfläche. Es werden nur Flächen dargestellt, die aufgrund des Winkels und der Neigung für PV Anlagen sinnvoll sind. Schon existierende Anlagen sind nicht berücksichtigt.

Bei den Leistungswerten wird von gängigen kristallinen Solarzellen mit einer Leistung 1 kWpeak pro 10 m² Aufstellfläche ausgegangen.

Windkraft:

Leistung: 42.800 kW (davon: 12 MW im Stadtgebiet, 40.8 MW auf städtischen Waldflächen)

Quellen: Windkonzept der Stadt Augsburg, Stadtwerke Augsburg

Erläuterung: Aufgrund von geringen Windgeschwindigkeiten in Augsburg und vielen Ausschlussflächen aufgrund der dichten Bebauung bietet sich nur eine Fläche von 93 ha im Süden des Stadtgebiets als Fläche für Windkraft an. Diese Fläche reduziert sich aber durch Starkstromleitung und Abstandsflächen zur Bahn auf ungefähr 60 ha. Nach grober Schätzung können dort Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 12 MW installiert werden.

Die Stadt Augsburg ist in Besitz von Waldflächen außerhalb des Stadtgebietes. Dort sind zwei Windkraftstandorte geplant, welche nicht auf dem Plan abgebildet werden können. Im Gebiet in der Nähe der A8 bei Jettingen Scheppach sind Anlagen mit einer Leistung von 28,8 MW geplant, in Wäldern bei Odelzhausen sind Anlagen mit 12 MW geplant.

Plan 4: Ausbaukonzept

Dieser Plan stellt einen groben Richtungsgeber der Projektgruppe Energienutzungsplan dar. Ersichtlich ist welches Energiesystem an welchem Ort sinnvoll eingesetzt werden könnte.

Die blauen Flächen stellen das aktuelle mit Fernwärmleitungen erschlossene Gebiet der Stadtwerke Augsburg dar, die gelben Flächen das mögliche Ausbaugebiet, welches in Zukunft, bei entsprechender Kundennachfrage, erschlossen werden könnte. In diesem Gebiet ist eine Versorgung des jeweiligen Gebäudes mit Fernwärme die empfohlene Alternative. Dabei stellt die Gebietsdarstellung allerdings keine Anschlussgarantie dar.

Ob ein Gebäude im Fernwärmenetzgebiet angeschlossen werden kann, muss im Einzelfall gesondert geprüft werden. Dies hängt unter anderem davon ab, wie weit ein zu erschließendes Gebäude von einer schon existierenden Leitung entfernt ist. Außerhalb dieser zwei Gebiete gibt es Gebäude mit einem hohen Wärmebedarf über 300 MWh/a, welche für ein Nahwärmenetz bzw. für eine Versorgung mit BHWKs untersuchungswürdig sind.

Darüber hinaus sind Gebäude mit einem Verbrauch zwischen 100-300 MWh/a grundsätzlich für Gas-Wärmepumpen geeignet. Die Stadt ist so gut wie flächendeckend mit Erdgas versorgt. Grundsätzlich wird für die restlichen Gebiete jeweils der Einsatz der nach der energetischen Optimierung des Gebäudes geeignetsten und effizientesten Versorgungstechnik (z. B. Gas–Brennwertkessel mit zusätzlichen regenerativen Komponenten) empfohlen.

Davon unabhängig eignen sich gewisse Dachflächen, analog zum Solardachflächenkataster, für den Einsatz von Solarwärme. Selbstverständlich bedarf, unabhängig von dieser Richtungsgebung, jede konkrete Energieanwendung einer vorhergehenden, fachtechnischen Untersuchung.